組織開発(OD)の誕生から現代までを、理論と実践の両面から体系的に解説。レヴィン、センゲ、クーパーライダーらの思想と、心理的安全性・学習する組織への実装方法を具体的に紹介します。

「制度を変えたのに、現場が動かない」。多くのリーダーが直面するこのギャップを埋める学問と実践の体系が、組織開発(Organization Development:OD)です。本記事は、ODの歴史を「実践 × 理論」の視点から立体的に整理し、今日のマネジメントに活かす具体ヒントまでを網羅します。

第1章|組織開発(OD)とは何か ― 人と組織を成長させる“変化のOS”

「組織開発(Organization Development:OD)」という言葉を聞くと、多くの人が「人材育成の一種」や「組織改革プロジェクト」を思い浮かべます。 しかし本質的には、それ以上の意味を持ちます。組織開発とは、制度や仕組みを変えることではなく、人と人との関係性の質を変えることで組織の未来をつくる、いわば「変化のOS(オペレーティングシステム)」です。

どれほど優れた戦略や制度を導入しても、そこに関わる人の関係性や意識が変わらなければ、変革は一過性に終わります。 逆に、小さなチームであっても、信頼関係と共通の目的意識があれば、驚くほどのエネルギーを発揮します。 この“見えない力”に焦点を当ててきたのが、組織開発という学問であり実践の体系です。

1-1. 組織開発の定義と起点 ― 計画的な関係性の変化

組織開発は1950年代、心理学と社会科学の融合から生まれました。 アメリカ心理学会では、「組織の有効性と健康を高めるための計画的・全体的な変化のプロセス」と定義されています。 ここでいう“健康”とは、売上や効率ではなく、組織が自ら学び、変化に適応できるしなやかさを意味します。

つまり組織開発とは、「組織が自ら変わり続ける力を育てる」ことにほかなりません。 単発の施策ではなく、対話・内省・実験・学習を繰り返す循環構造をつくるのが目的です。

1-2. 思想的背景 ― “人間は成長する存在である”という信念

組織開発の根底には、マズローやロジャーズら人間性心理学の影響があります。 人は本来、成長し、自己実現に向かう力を持つという前提です。 この思想は「人を管理する」マネジメントから、「人の可能性を開く」リーダーシップへの転換を促しました。

組織は機械ではなく、生きた有機体です。 だからこそ、外から動かすのではなく、内側から変化が生まれる環境を整える必要がある。 これが組織開発の哲学的な出発点です。

1-3. 経営と人材開発をつなぐ“変化のOS”

現代の企業では、戦略部門と人材開発部門が別の文脈で動くことが少なくありません。 戦略は「数字」で語られ、人材開発は「理念」で語られる。 しかし、本来この二つは切り離せないものです。 戦略が動くには人が必要であり、人が動くには意味が必要です。 この二つを接続する“翻訳装置”としての役割を果たすのが、組織開発です。

たとえば、経営ビジョンをただスローガンで終わらせず、現場の言葉に翻訳し、 チームの目標や会議の設計に落とし込む。 それが「対話」「フィードバック」「学習機会」の設計であり、まさに変化のOSづくりです。

1-4. 組織開発が注目される理由 ― 複雑性と変化の時代

テクノロジーの進化、働き方の多様化、グローバルな競争構造。 現代の企業は「正解のない時代」を生きています。 この状況では、トップダウンの命令ではなく、自ら考え、協働し、学び続ける組織こそが強い。 組織開発はそのための“思考と実践の型”を提供します。

また、エンゲージメント・心理的安全性・ウェルビーイングといった概念が注目される中で、 組織開発は単なる効率化ではなく、人が生きがいを持って働ける場づくりとして再評価されています。

1-5. 組織を変えるとは、“関係を変える”ことである

組織開発の実践者は、会議・研修・制度設計といった表面的な仕組みの裏側にある、 「関係の質」「信頼」「内省」「意味づけ」を見つめます。 なぜなら、人は論理ではなく関係によって変わるからです。

どれだけ戦略的に優れた計画も、関係が冷え切っていては実行されません。 逆に、関係が温かく、信頼があるチームでは、多少の混乱があっても乗り越えていけます。 組織開発とは、その“見えない基盤”を整える技術であり哲学なのです。

1-6. リーダーへの問い ― あなたの組織の「OS」は機能していますか?

最後に、リーダーに問いを投げかけます。 あなたの組織は、命令がなければ動かない“アプリ型”ですか? それとも、信頼と目的で自然に動く“OS型”でしょうか?

組織開発の目的は、リーダーの代わりに組織が自ら動き、学び続ける状態をつくることです。 これは、一夜で完成するものではありません。 しかし、そこに本当の意味での「持続可能な成長」と「人間中心の経営」が生まれます。

第2章|誕生と黎明期(1940〜1960年代)― 組織開発は“人間理解の科学”として生まれた

組織開発(OD)の起点は、第二次世界大戦後のアメリカにあります。 戦争によって社会は分断され、人種・職業・地域の間に深い溝が生まれていました。 この状況で、心理学者たちは「人と人はどのように理解し合えるのか?」という根源的な問いに挑みます。 その中心にいたのが、クルト・レヴィン(Kurt Lewin)でした。

2-1. クルト・レヴィン ― 行動科学の父

レヴィンは「人の行動は、個人(P)と環境(E)の関数である」という有名な公式 B = f(P, E) を提唱しました。 彼にとって、行動とは個人の性格ではなく、その人を取り巻く人間関係や状況の影響によって生まれるもの。 つまり、個人を理解するには集団の“場(field)”を理解する必要がある――これがグループダイナミクス(集団力学)の始まりです。

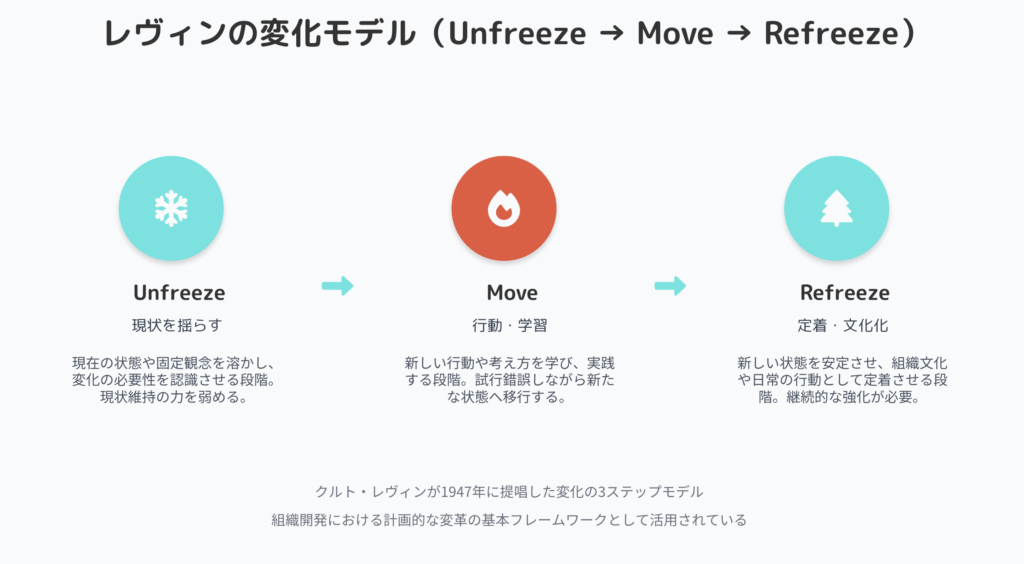

レヴィンはまた、変化を生み出すための三段階モデル(Unfreeze→Move→Refreeze)を提示しました。 この理論は今日の「チェンジマネジメント」や「行動変容モデル」にも影響を与えています。

2-2. Tグループの誕生 ― 体験を通じた気づきの学習

1946年、アメリカ・コネチカット州で行われた地域リーダー研修で、偶然の発見がありました。 グループ討議を終えた参加者が「自分がどう見られていたか」を話し合う時間を求めたのです。 この“振り返り”の場で、彼らは自分の無意識の態度や影響力に気づき始めました。 この体験が後にTグループ(トレーニング・グループ)として体系化されます。

Tグループでは、上下関係を持たない小グループが数日間にわたり対話を重ねます。 参加者は、自分の発言が他者にどう影響するかをリアルタイムにフィードバックされ、 「自分はどう見られ、どう感じ、どう反応しているのか」を深く自覚していきます。 そこでは、知識よりも体験・感情・関係が重視され、まさに“人間理解の実験室”でした。

この学習法は後に、GE(ゼネラル・エレクトリック)やAT&Tなどの大企業がマネジメント研修に導入します。 目的は、上司としての立場や権威を超えて、自分の影響力と他者理解を高めること。 これこそが現代の「1on1」「リーダーシップ・リフレクション」の原型となりました。

2-3. レヴィンの変化モデル ― “凍った状態”を溶かす勇気

レヴィンは変化を「氷のように凍った状態を溶かし、形を変え、再び固めるプロセス」に例えました。 つまり、組織を変えるにはまず、現状を揺さぶる Unfreeze(解凍) が必要だと説いたのです。 この段階では「なぜ変わる必要があるのか」を共に理解し合うことが鍵です。

次に Move(移行) の段階では、対話と実験を通じて新しい行動パターンを試みます。 ここで大切なのは「完璧な計画」よりも「小さな学習」です。 そして最後に Refreeze(再凍結)。 成功した体験を定着させ、組織文化として共有します。 この3ステップは、80年経った今も変わらぬ変化の原則として多くの企業で引用されています。

2-4. 人間関係論 ― 管理から共創へのパラダイム転換

1950年代、アメリカ企業では生産性向上のために「人間関係論(Human Relations Movement)」が広がります。 その中心人物であるダグラス・マグレガーは、著書『The Human Side of Enterprise』の中で、 人間を怠け者とみなす「X理論」と、自主的・創造的とみなす「Y理論」を提示しました。

彼の主張は明快でした。 「人は信頼されることで成長し、関与を得ることで成果を上げる」。 このY理論の考え方が、組織開発の根底にある人間尊重の思想を決定づけました。

2-5. 企業での初期実践 ― 組織文化を変える“内側からの改革”

1950〜60年代、AT&T、GE、エッソ(現エクソン)などがTグループや行動科学の手法を導入し、 「コミュニケーション改善」や「管理職教育」に応用しました。 GEの研修では、上司・部下が対等に意見を交わし、互いに行動フィードバックを行う文化が生まれたといいます。 この時期の実践は、のちに“組織文化を変えるにはまず人間関係から”という原則を世界に広めました。

また、これらの企業実践を支えたのがNTL(National Training Laboratories)です。 NTLはレヴィンの弟子たちが設立した学習機関で、Tグループを世界中に普及させました。 日本では1960年代に国際協力機構(JICA)や大学組織を通じて紹介され、 「リーダーシップ研修」や「教育分野の対話学習」として定着していきます。

2-6. レヴィンが残した問い ― “人はどのようにして変わるのか?”

レヴィンの研究が偉大なのは、方法論よりも問いにあります。 彼は常に、「人はどのようにして本当に変わるのか?」という人間の内面的プロセスを追い続けました。 組織を変えるとは、システムを動かすことではなく、人が気づき、他者と関わり直すこと。 その小さな内面の変化が、やがてチームと文化を変えていく。

この黎明期の思想は、現代の“心理的安全性”“1on1”“対話型経営”のすべての源流となっています。 組織開発は、データでも制度でもなく、人間への深い信頼から始まったのです。

第3章|発展期(1970〜1990年代)― システム思考と学習する組織の時代

組織開発が黎明期から発展期に入ると、焦点は「人間関係」から「システム全体」へと拡大していきました。 1970〜1990年代、企業はグローバル競争とテクノロジーの進化の中で、構造的な複雑さに直面します。 この時代に登場したのがシステム思考と学習する組織という新しいパラダイムでした。

3-1. システムで捉える ― 原因は個人ではなく構造に宿る

MITの研究者ピーター・センゲは著書『学習する組織(The Fifth Discipline)』の中で、 「問題は個人の能力ではなく、組織の構造に内在している」と指摘しました。 彼は、現象の背後にある因果関係のループを可視化することで、 「誰かを責める」マネジメントから「構造を変える」マネジメントへと発想を転換させました。

この考え方は、組織を“機械”ではなく、“相互に影響し合う生命体”として扱うものでした。 一部の部署が頑張っても、全体最適が崩れれば成果は出ない。 つまり、真の問題は人ではなく関係、そしてその関係を生み出す構造そのものにあるのです。

3-2. 『学習する組織』が示した5つのディシプリン

センゲは、組織を継続的に成長させるために必要な5つの「学習能力(ディシプリン)」を体系化しました。

- 自己マスタリー:個人が自分の理想と現実のギャップを見つめ、学び続ける力。

- メンタルモデル:無意識の思い込みや前提を意識化して更新する力。

- 共有ビジョン:「やらされ」ではなく、共に描く未来像。

- チーム学習:対話とフィードバックを通じて集合的な知恵を生み出す力。

- システム思考:全体を俯瞰し、因果のつながりを理解する力。

これら5つは独立したスキルではなく、互いに連動しています。 個人が自己理解を深め、チームが対話を重ねることで、 組織は全体として学びながら進化する“知的生命体”へと変化します。

3-3. 「成功循環モデル」― 結果より“関係の質”から始める

同時期に、組織開発者ダニエル・キムが提唱したのが「成功循環モデル」です。 このモデルは、組織の成果(結果の質)は、関係の質 → 思考の質 → 行動の質 → 結果の質 という循環によって決まると示しました。

多くの企業が「結果の質」ばかりに目を向け、数字を追いかけるあまり、 関係の質を犠牲にして組織の信頼を失っていきます。 しかし、関係性を整えることで思考が前向きになり、行動が変わり、結果も自然に変わる―― この考え方は現代の「心理的安全性」とも深くつながっています。

3-4. 企業実践 ― GEとトヨタが示した“学ぶ組織”の強さ

アメリカのGEは、1970年代以降「クロトンビル研修所」を中心に学習文化を醸成し、 管理職にTグループやフィードバックセッションを導入しました。 「上司も学び続ける存在である」という文化が、 のちのイノベーション経営を支える基盤となりました。

一方、日本ではトヨタ生産方式(TPS)が「学習する組織」の実践例として注目されました。 現場の改善提案(カイゼン)は単なる作業効率化ではなく、 現場の知恵を組織全体に共有する“学習の仕組み”でした。 トヨタは「現場で起きていることに学ぶ」という姿勢を持ち続け、 形式知と暗黙知を往復する“知の循環”を実現したのです。

このように、発展期の組織開発は「個人の変化」から「組織の学習」へとスケールアップしていきました。 組織は、学びを蓄積し共有することで進化し続ける。 それは単なる理論ではなく、経営そのものの在り方を変える思想でした。

3-5. 学習が止まると組織は老いる

この時代の研究者たちは共通して警鐘を鳴らしています。 「組織が学ぶことをやめた瞬間、それは衰退を始める」。 多くの企業が成功体験に安住し、変化の兆しに気づけずに衰退していった例が、 1980〜90年代には数多く見られました。

その対極にあったのが、常に“問い”を持ち続けた組織。 問題が起きたとき、「誰が悪いか」ではなく、「何が学べるか」を問う文化です。 学習とは、過去を反省することではなく、未来をつくる行為。 センゲが説いたのは、「学び続ける組織こそが生き残る」という信念でした。

3-6. 発展期の本質 ― “構造×関係×意味”を統合する

発展期のODは、単なる手法の積み重ねではなく、 「構造(仕組み)」「関係(信頼)」「意味(目的)」の三層を統合するアプローチへと進化しました。 システム思考が構造を、Tグループが関係を、共有ビジョンが意味を担う。 これらが有機的に結びつくことで、組織は初めて健全に機能します。

レヴィンが示した「変化の心理学」は、センゲによって「学習する組織の構造」へと受け継がれました。 組織開発の発展期は、まさに「人間理解の科学」が「経営の科学」へと進化した時代だったのです。

第4章|対話型組織開発(Dialogic OD)とポジティブ心理学 ― 対話が変化を生む時代へ

1990年代以降、組織開発は新たなステージに進みました。 これまでの「問題を診断し、解決策を導く」アプローチから、 「対話を通じて未来の可能性を共に創る」アプローチへ――。 この流れを象徴するのが、対話型組織開発(Dialogic OD)と呼ばれる潮流です。

4-1. 「診断」から「対話」へ ― パラダイムの転換

従来の組織開発は、分析と処方を重視する診断型OD(Diagnostic OD)が主流でした。 問題の根本原因を特定し、改善策を設計する。これは科学的で合理的な方法でしたが、 変化のスピードが速く、複雑化した現代においては限界を迎えます。 組織における課題はもはや「原因と結果」の単純な関係ではなく、 人々の意味づけ・感情・関係と密接に結びついているからです。

そこで登場したのがDialogic OD(対話型OD)。 このアプローチは「現実は対話によって創られる」という社会構成主義の思想をベースにしています。 人は対話を通じて世界を解釈し直し、新しい意味を生み出す存在である――。 つまり、組織変革とは“会話を変えることから始まる”という考え方です。

4-2. アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI) ― 強みから始める変革

対話型ODを代表する手法が、デイビッド・クーパーライダー博士によって提唱された アプリシエイティブ・インクワイアリー(Appreciative Inquiry:AI)です。 直訳すると「価値を見いだし、探求する」。 AIは、問題解決ではなく組織の中にすでに存在するポジティブな核(コア)に焦点を当て、 そこから未来を描き出すアプローチです。

AIは「4Dサイクル」と呼ばれるプロセスで進行します。

- Discover(発見): 組織の中にある最高の瞬間を共有する。

- Dream(夢): ありたい未来像を描く。

- Design(設計): その未来を実現する仕組みや関係をデザインする。

- Destiny(実現): 日常の行動へと移していく。

このプロセスでは、否定や批判ではなく、 「うまくいっていること」「誇れる瞬間」を語り合うことが変革の起点になります。 参加者同士が語るうちに、組織に眠っていたエネルギーが呼び起こされ、 未来への物語が共創されていくのです。

4-3. 対話が“現実”を変える ― 言葉の力と心理的安全性

対話型ODでは、言葉を単なる情報伝達ではなく意味を創る行為として扱います。 人が「このチームには価値がある」「ここで働きたい」と語るとき、 その言葉は現実を形づくる力を持ちます。 これは単なるポジティブ思考ではなく、対話を通じて“希望の文脈”を編み直すことなのです。

こうした対話を支えるのが、後に注目される心理的安全性(Psychological Safety)の概念です。 対話型ODでは、意見を言っても否定されない環境、 失敗を共有できる関係性が“学習と変革の土壌”になります。 AIのワークショップでは、参加者の表情が次第に柔らかくなり、 最後には「自分たちはできる」という確信が生まれるといいます。

4-4. ポジティブ心理学との融合 ― “強みに光を当てる”経営へ

1990年代後半には、マーティン・セリグマン博士によるポジティブ心理学が登場し、 AIの思想と深く共鳴しました。 人間の欠陥を修正するのではなく、強み・幸福・希望といったポジティブな側面を研究する学問です。

この考え方は、多くの企業文化に新しい視点をもたらしました。 「エラーを探す」文化から、「成功を共有する」文化へ。 問題ではなく、可能性に焦点を当てる経営。 それは、組織を“修理する”のではなく、“育てる”という視点への転換です。

4-5. 変化のファシリテーター ― 会話のデザインが未来を動かす

対話型ODにおいて、ファシリテーターの役割は「答えを出す人」ではなく、 会話を設計する人です。 問いの立て方、場の雰囲気、沈黙の使い方――それらが組織の思考を左右します。

たとえば、「なぜできないのか?」という問いは防衛を生みますが、 「何がうまくいった?どうすればもっと良くなる?」という問いは創造を生みます。 言葉が変われば、思考が変わり、関係が変わり、結果が変わる。 この一連の流れこそ、対話型ODがもたらす最も深い変革です。

4-6. 未来を共に描く ― “物語をつくるリーダーシップ”へ

現代のリーダーに求められるのは、正解を示す力ではなく、 人々が共に物語を紡げるように場をつくる力です。 対話型ODは、そのリーダーシップを支える「共創の技術」といえます。

組織の中で、誰かが「私たちの強みは何だろう」と問いを立てる。 そこから物語が始まり、文化が変わり、未来が動き出す。 変化はいつも、小さな対話から始まるのです。

第5章|日本における組織開発の展開と課題 ― 関係資本を生かす時代へ

アメリカで誕生した組織開発(OD)は、1960年代以降、日本の企業や教育機関にも導入されました。 しかし、その受け入れ方は欧米とは異なり、独自の文化と価値観の中で変化を遂げてきました。 日本企業が持つ「関係資本(Relational Capital)」――つまり“人と人とのつながりの豊かさ”こそ、 日本的ODの核心とも言えるのです。

5-1. 日本への導入期 ― 教育・行政・企業研修への波及

1960年代、アメリカのNTL(National Training Laboratories)で学んだ教育関係者や研究者たちが、 Tグループを日本に紹介しました。 当初は大学や行政研修で「人間関係トレーニング」として広まり、 自己理解・他者理解・感情表現を重視する新しい教育法として注目されました。

1970年代に入ると、これが企業研修にも取り入れられ、 管理職研修やリーダー教育の一環として「人間関係開発セミナー」や「感受性訓練」が行われるようになります。 日本型組織において、上下関係や同調圧力が強い中で、 「率直に気持ちを伝える」「他者の意見を聴く」という姿勢が徐々に浸透していきました。

5-2. 日本的組織文化との出会い ― “和”と“共感”のマネジメント

日本の組織開発が特徴的なのは、欧米の「個人の自立」を軸にした発想とは異なり、 “関係調和”と“場の空気”を重視する文化的背景に根ざしている点です。 日本企業では、組織を支えるのは制度や契約ではなく、信頼・共感・暗黙の了解でした。

この文化は、時に変化のスピードを鈍らせる一方で、 人間的な温かさや長期的な関係維持を可能にしました。 つまり、日本的なODは「関係を壊す」より「関係を耕す」方向で進化してきたのです。

5-3. 実践例① リクルート ― 対話と越境の文化

リクルートは1980年代から、「自立と協働」を軸にした人材文化を築いてきました。 社内の“ゼミ活動”や“1on1ミーティング”では、立場を超えて率直に意見を交わし、 心理的安全性の高い風土を生み出しています。 これはまさに、対話型ODが日本企業の文脈に根づいた代表例です。

社員同士が上下関係を超えて学び合い、挑戦を支援し合う文化――。 リクルートの強みは「情報共有の仕組み」よりも、 対話によってエネルギーを生み出す“越境的学習”のデザインにあります。

5-4. 実践例② 日立製作所 ― 現場主導の“対話による変革”

日立製作所では、2010年代から「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」などのワークショップを通じ、 上司と部下が対等に語り合う風土づくりを推進しています。 また、同社のリーダー研修では、数字ではなく「価値観」「存在意義」を語り合う対話を中心に置き、 変革期の心理的安全性を確保しています。

“対話による変革”を進める背景には、技術力だけでなく、 人間理解を起点とした経営文化の再構築という意図があるのです。

5-5. 実践例③ サントリー ― 「やってみなはれ」精神とウェルビーイング経営

サントリーは創業以来の「やってみなはれ」精神を受け継ぎ、 挑戦と信頼を基盤とした文化を育んできました。 近年ではウェルビーイング経営を掲げ、社員の幸せと組織の成果を両立させる仕組みを構築。 OD的視点から見ると、これは個人の内的動機と組織の目的を結ぶ“関係性デザイン”の好例です。

「人を活かす経営」と「共に育つ文化」を体現してきた同社の事例は、 日本企業がODを“技術”ではなく“哲学”として受け継いでいることを示しています。

5-6. 日本的ODの課題 ― 同調圧力と越境の壁

一方で、日本の組織開発にはいくつかの課題もあります。 最大の壁は、同調圧力の強さと、対話の不在です。 「波風を立てない」「空気を読む」文化が、対話による気づきを阻むことがあります。

また、部門間・世代間・専門領域の「越境」が少ないことも、学習循環を停滞させる要因です。 組織開発を“イベント”として実施しても、 日常の行動や仕組みに結びつかなければ、変化は持続しません。

この課題を乗り越える鍵は、“越境的対話”にあります。 異なる立場や世代の人々が、対話を通じて新しい意味を共に発見する。 そこにこそ、組織が再び成長する土壌が生まれるのです。

5-7. これからの日本企業に求められるもの ― “関係資本”の再定義

日本企業が持つ最大の強みは、経済資本でも知識資本でもなく、関係資本です。 しかしそれを「同調の仕組み」として使うのか、「共創の力」として使うのかで未来は変わります。

これからの組織開発は、縦型のヒエラルキーではなく、対話・越境・共創を軸に再構築されるべきでしょう。 その中心にあるのは、人間への信頼と、関係性をデザインする知性です。

日本型ODの未来は、“和”の文化を土台にしながらも、 多様性と対話を通じて新しい「学びの共同体」へと進化していくことにあります。

第6章|心理的安全性・ウェルビーイング・エンゲージメント ― 人が安心して挑戦できる組織へ

2010年代に入り、組織開発のキーワードとして急速に注目を集めたのが 心理的安全性(Psychological Safety)です。 これは単なる“仲の良さ”ではなく、「チームの中で自分の意見や感情を率直に話しても、 拒絶・否定されないという安心感」を意味します。

6-1. Googleの「プロジェクト・アリストテレス」 ― 成果を生むのは“関係の質”

2012年、Google社が社内研究チーム「プロジェクト・アリストテレス」を立ち上げ、 高業績チームとそうでないチームの違いを調査しました。 スキル・年齢・学歴・職種・性格など、あらゆるデータを分析した結果、 最も強い影響を持っていたのは心理的安全性の高さでした。

心理的安全性が高いチームでは、メンバーがミスを共有し、助け合い、 新しいアイデアを自由に出すことができました。 この結果は、従来の「能力主義」や「トップダウン型管理」に一石を投じ、 世界中の企業が“安心して挑戦できる環境”づくりに舵を切る契機となりました。

6-2. 心理的安全性の4つの要素

組織心理学者エイミー・エドモンソン博士は、心理的安全性を高めるために必要な要素を4つに整理しています。

- ① 信頼: 互いの意図を疑わず、誠実に受け止める。

- ② 包含: 誰もが意見を表明できる場の設計。

- ③ 学習志向: 失敗を「改善の機会」と捉える文化。

- ④ 尊重: 違いを受け入れ、相手の存在を肯定する姿勢。

これらは単なるチーム運営のスキルではなく、関係性の文化そのものです。 心理的安全性とは、リーダーが与えるものではなく、メンバー全員が“共につくる空気”なのです。

6-3. 心理的安全性とウェルビーイングの関係

心理的安全性が注目される背景には、もう一つの潮流―― ウェルビーイング(Well-being:心身・社会的に良好な状態)があります。 これはWHOが健康を「病気でないこと」ではなく、生きる喜びを感じている状態と定義した概念に由来します。

近年、多くの企業がウェルビーイング経営に注力する理由は明確です。 人が安心して働ける環境は、創造性・持続性・忠誠心を高め、結果的に企業の競争力を強化するからです。 心理的安全性はその基盤に位置づけられます。 安心して話せる職場ほど、人は自分らしく行動でき、幸福感が高まる。 この幸福感がエネルギーとなり、挑戦や学習が促進されるのです。

6-4. エンゲージメントとの接点 ― 「働く意味」を取り戻す

心理的安全性とウェルビーイングが整うと、次に生まれるのがエンゲージメント(自発的な貢献意欲)です。 「この組織の一員であることに誇りを感じる」「仲間と共に成果を出したい」という感情的な結びつき。 これは金銭報酬や義務感では生まれません。

Gallup社の調査によれば、エンゲージメントが高いチームは生産性21%、離職率37%低下と報告されています。 また、リーダーとメンバーの関係が“心理的に安全”であるほど、 挑戦的な行動や越境的な学習が促進されることも明らかになっています。

つまり、エンゲージメントとは心理的安全性×ウェルビーイングの結果として育まれるもの。 これら3つは「安心 → 幸福 → 貢献」という人間の自然な循環を表しているのです。

6-5. 日本企業での導入事例 ― “安心から挑戦へ”をどう実現するか

リクルートでは1on1ミーティングを制度化し、上司が「話す」よりも「聴く」ことを重視しています。 ソニーでは「心理的安全性スコア」を測定し、組織ごとの改善を継続的に実施。 また、ヤフーでは「すごい会議」や「対話の学校」など、社員がフラットに意見を交わせる場を設けています。

共通しているのは、どの企業も“制度より文化”を重視している点です。 心理的安全性はチェックリストではなく、日々の対話・感謝・承認の積み重ねから生まれます。 組織がこの感覚を持てるかどうかが、学習とイノベーションの速度を決めるのです。

6-6. リーダーに求められる姿勢 ― 弱さを見せる勇気

心理的安全性を高める最も効果的な行動は、リーダーが自らの弱さを見せることです。 「わからない」「助けてほしい」と言えるリーダーほど、チームは安心し、創造性が高まります。 これは決してリーダーシップの放棄ではなく、信頼をベースにしたリーダーシップです。

メンバーが発言できるのは、リーダーが先に心を開いたとき。 心理的安全性の文化は、トップダウンではなく、“開示と対話の連鎖”によって育まれます。

6-7. 心理的安全性の先にあるもの ― 成長する幸福

心理的安全性・ウェルビーイング・エンゲージメントの三位一体構造は、 組織を単なる「働く場」から、「人が成長し幸福を実感できる共同体」へと変えていきます。

組織開発の最終目的は、効率化でも成果向上でもなく、 人が安心して挑戦し、挑戦することで幸福を感じる循環を生み出すこと。 この“成長する幸福”の感覚こそが、次章で扱う「AI時代の人間中心経営」につながっていきます。

第7章|AI時代の組織開発 ― 人間中心の変革へ

2020年代、私たちは再び大きな転換点に立っています。 生成AIの登場により、知識・分析・意思決定の一部が機械に置き換わる時代。 このような環境変化の中で問われているのは、 「人間の仕事とは何か」「組織の存在意義とは何か」という根源的な問いです。

7-1. AIが変える“働く”の定義

AIは情報処理や意思決定を高速化し、企業活動のあらゆる領域に浸透しています。 しかし、AIが得意とするのは過去のデータから導く“最適化”です。 一方で、未来を構想し、意味を見いだし、他者と共感しながら新しい価値を生み出すこと―― これは人間にしかできない領域です。

組織開発はまさにこの「人間らしさ」を支える実践知です。 AI時代のリーダーシップに求められるのは、命令ではなく共感、 マネジメントではなく関係のデザイン。 そして、組織全体が“データに支配される”のではなく、 意味に導かれる組織をつくることです。

7-2. 人間中心の経営 ― “対話とデータ”の共進化

AIの力を活かしながらも、人間の知性を置き換えるのではなく“拡張”する―― これがこれからの組織開発のテーマです。 AIはファクトを示し、人間はストーリーを紡ぐ。 AIは分析し、人間は問いを立てる。 この協働関係をどう築くかが、次世代のOD(Organization Development)の焦点になります。

たとえば、AIを用いてチームのコミュニケーションデータを分析し、 「どの場で活発な対話が起きているか」「誰が発言を抑制しているか」を可視化する。 その結果をもとに、リーダーやファシリテーターが新しい会話設計を行う。 テクノロジーと人間の感性が共進化するプロセスこそ、 AI時代のODが描く新しい可能性です。

7-3. 意味の経営と“語る文化”

AIが数値や情報を扱うほど、リーダーには「意味を語る力」が求められます。 数字や目標ではなく、なぜそれを行うのか――という“Why”を語れるか。 これは組織文化の中に「語る共同体」をつくる行為でもあります。

AI時代の組織は、正解を知っている人が上に立つ構造から、 多様な視点を持つ人が語り合う“ネットワーク型の知”へと移行します。 そこでは、すべてのメンバーが「共に問いを立てる存在」として機能します。 このような“語る文化”が根づいた組織ほど、変化にしなやかに対応できるのです。

7-4. 組織開発の未来 ― “感情のデータ化”が導く新しい人間理解

近年、感情分析やウェルビーイング指標など、人間の内面を可視化する技術が進化しています。 これにより、チームの温度感や心理的安全性の状態をリアルタイムで把握できるようになりました。 しかし重要なのは、データを監視に使うことではなく、共感の補助線として使うことです。

AIは組織の「見えない声」を拾い、人間がその声を受け止め、語り合う。 この往復の中で、テクノロジーは人間の感受性を拡張するツールへと進化していくでしょう。 組織開発は、AIを“冷たいロジック”ではなく、“温かい関係の媒介者”として扱う時代を迎えています。

結章|歴史から学ぶ3つの本質的示唆

組織開発の80年の歩みを振り返ると、時代は変われど根底に流れる3つの原理があります。 それは、「関係」「意味」「学習」です。

① 関係 ― 人が変わるのは、人との関係の中である

レヴィンのTグループから現代の心理的安全性まで、 変化の本質は常に「関係の質」にありました。 人はフィードバックによって気づき、信頼によって行動を変える。 AI時代にも、最も重要なのはこの“関係性の土壌”を耕し続けることです。

② 意味 ― 経営の中心は「何をするか」より「なぜするか」

センゲが示した学習する組織、クーパーライダーが描いたポジティブな未来像。 その核心は、組織のメンバーが共に“意味”を見出すプロセスにあります。 意味が共有された瞬間、組織は動機づけを外部からではなく、内部から得るようになります。

③ 学習 ― 変化とは、学びの速度を上げること

変化の激しい時代において、最大の競争優位は「どれだけ早く学べるか」です。 学習とは反省ではなく、未来に向けた実験。 失敗を恐れず試し、ふりかえり、共有する――その循環が生きた組織をつくります。

結び ― 人間中心の経営へ

AIがどれほど進化しても、組織の中心にいるのは人です。 テクノロジーが進化するほど、私たちは人間の感情・関係・物語を再び見つめ直す必要があります。 組織開発はそのための「人間理解のOS」として、 これからも企業と社会をつなぐ役割を担っていくでしょう。

そして、問いかけたい。 あなたの組織は、学び続けていますか? 人が安心して挑戦し、共に未来を描ける環境を持っていますか? もし答えが「まだ」であっても、それこそが組織開発の始まりです。

コメント